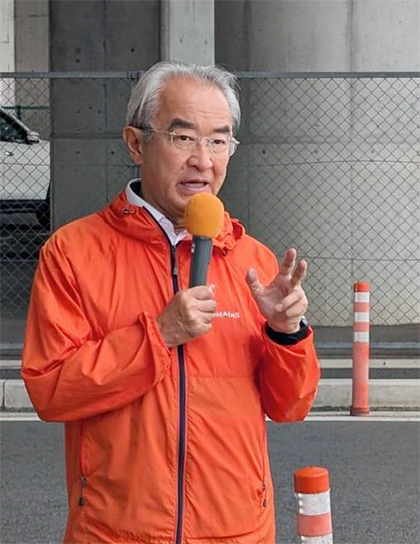

3092回の街頭活動(2025年10月27日現在)

10月21日、第219回臨時国会が召集され、首班指名選挙で高市早苗自民党総裁が総理大臣に選出され、新内閣が発足しました。

この臨時国会にのぞむ近藤昭一議員に抱負などを語ってもらいました。

拝啓 いつも、会報を読んでいただきありがとうございます。国会が召集され、やっと議論が始められるという思いです。自民党総裁選があったとはいえ、取り組まなくてはならない課題は山積しており、私たちは一刻も早い召集をと求めていました。

先の参議院選挙の結果を受けて行われた党の人事において、私は代表代行に就任しました。あの「首班指名」を巡って、さっそく緊迫した状況に取り組むことになりました。

政治の役割はこの社会に暮らす全ての人々の生活を守ることです。日本の現状は混迷し混乱の状況にあります。いま必要なのは、デマとフェイクに踊らされ分断をあおることではなく、冷静に議論し対応することであり、自民党総裁選挙の各候補の発言を聞いていると不安を覚えざるを得ませんでした。

そのような中で起きたのが公明党の連立政権からの離脱でした。同党だけではなく、世論が求めて来た政治資金透明化の声を自民党が無視をするのですから、当然だと思いました。自民党は、幅広く企業・団体献金を受け他党とは全く異なる体制で政治を行っています。公明党は筋を通した訳ですが、極めて大きな政治の転換点となると思いました。野党は先ずは政治資金問題で一本化し協力すべきであり、それによって、「みんなが主役の政治」、大きな献金をするところを向いた政治ではなく、普通に暮らす人々、一人ひとりの尊厳を大切にする政治を取り戻すチャンスだと思いました。そして、そのためにいかに野党が首班指名で一致した行動が取れるかを最重点に考えました。

しかし、三党協議をしている中での、突然の維新の会の連立を含む自民党協力への姿勢表明でした。極めて残念でした。繰り返しますが、お金が政治を大きく歪めてきたのであり、その意味で、非自民政権をつくる、政治とお金の問題を糺す政権をつくることが重要な目標だと強く思っていました。

今後も、あらためて非自民党政権をつくるため、努力してまいります。そして、そのために私たちの目指す国づくりを明確に伝え(会報2ページをぜひお読みください)、その政策を共有する政党との関係を強化してまいります。ご注目ください。

敬具

2025年11月1日

誰をも排除せず! 一人ひとりの尊厳を大切にする !

・誰もが安心して生きられるためのベースとして「公助」があり、その安心感の上に人々が助け合う「共助」が重なり、そして、自分の能力を発揮する「自助」の生かされる社会を目指します!

自民党政治によって「奪われた(失われた)30年」を取り戻さなければならない。バブル崩壊後、自民党は新たな経済ビジネスモデルとして、個人に負担をしわ寄せし、大企業は利益を出せる仕組をつくりました。つまり、「派遣法」です。仕事がある時だけ企業は人を雇いその賃金も抑える仕組みをつくり、更に大企業に有利な税の仕組み(法人税減税約5兆円と租税特別措置約2兆円)や官民ファンド(イノベーション促進よりも企業救済のために使われ、半分以上が累積赤字)と、高額所得者に有利な税の仕組み(所得税と金融所得課税)を作りました。また、ジェンダー平等を軽視し、旧い縦型社会を温存し女性がその力を発揮する機会を狭め、教育に予算を配分しないことによって人材育成や研究の促進を停滞させたのです。更に、医療、年金、介護などの公共サービスの充実を怠り、人々の生き方をきゅうきゅうとさせてしまいました。

[近藤昭一の掲げる3本の柱と3つの公平]

◯3本の柱

「平和」国を戦争に引き込まないこと

「人権」社会に絶望して命を捨てさせないこと

「環境」汚染や破壊、被爆で命を落とさせないこと

◯失われた30年を取り戻すための3つの「公平」とそのための税の使い方

「医療・介護へのアクセス」の公平=誰もが病気になり体が不自由になることがあります。公平なアクセスの確保が必要です!

「教育・福祉へのアクセス」の公平=誰もが公平に学び続けられ夢を追い求め、お腹をすかさずに生きられなければなりません。

「ジェンダー」の公平=女性であることで不利益を被り、セクハラ・パワハラなど許してはなりません。

自民党政治(アベノミクス)で減らされた医療、介護、年金、福祉、教育関連の予算を増やし、行き過ぎた非正規雇用を規制し、ジェンダー障壁をなくすための法整備を進めます。個人が大切にされ一人ひとりが安心して暮らせる社会、誰もが取り残されず力を発揮することができる社会をつくるのです!

【高市早苗首相の所信を聞いて】

「アベノミクスの失敗」に対する反省の欠如

物価高の大きな原因ともなっている「円安」ですが、1995年には1ドル94円(2011年には75円)という時がありました。 なぜ、こんなにも円が弱くなってしまったのか。アベノミクスが進めた「異次元金融緩和」であり、その継続です。借金を増やしてでもお金を市場に回すことを優先した日本では(株価は上がりましたが、預貯金の利息は下がるばかり)、大量の国債を発行し予算の財源調達をしたわけですが、買ってくれるところがないため、国(日銀)が買うというタブー破りを行ないました。そのため、借金が増える一方で、その利息を上げることが出来なくなったのです。その結果、外国の投資家にとっては魅力のない国(円)になっていました(国債の金利を1%上げると利払いは8.7兆円増加)。

日本は多くのものを海外から買い、大幅な「輸入赤字」になっています。技術革新が遅れたデジタル分野約6.6兆円(2024年)、医薬品約4.6兆円、化石燃料約25兆円、農産物約12兆円などです。当然、円安が進めばこれらの負担は大きくなります。これらの影響の大きさは、税と社会保険料の国民負担率(46.2%)やエンゲル係数(28.3%、所得200万円層では33.8%)の高さに如実に表れています。

実は安倍政権はこの問題に気づいていました。だから、三本目の矢として「成長戦略」を加えたのです。しかし、実力のある産業(これからの日本が食べていくための産業)の育成(RNA医薬品、エネルギー転換、情報通信、AI化など)にはことごとく失敗したのです。その大きな要因は、教育と研究予算の削減であり、ジェンダー不平等を含め、一人ひとりの働きにくさにあると思います。

物価が上がれども、給料の上がらない日本を克服するためには、少し時間がかかっても、教育と基礎研究に力を入れること。一人ひとりが働きやすい環境(決して労働時間を長くすることではなく)を整備すること。そして、当面は、これ以上若手の負担を大きくさせないよう、税と社会保険料の負担軽減を推進し、同時に公的サービス(社会保障)を充実させ、不安を軽減させること。高額所得者の有利にならないよう、「給付付税額控除」を実施し、低所得者のための支援を実施することです。

今年のノーベル賞で、二人の日本人研究者が受賞しました。素晴らしいことです。生理学・医学賞を大阪大学特任教授の坂口志文さんが、化学賞を京都大特別教授の北川進先生が受賞されました。

坂口先生は滋賀県出身で、京都大学で学ばれていますが、愛知県がんセンターにも在籍され、受賞の研究はがんセンターが原点とも言われています。

坂口先生も、北川先生も会見でさまざまエピソードを話されておられますが、お二人は異口同音に、当時も研究予算が不十分だったが、最近の日本の研究費の不十分さへの懸念を言及されています。「失われた30年」の中でこうした予算が削られてきたのです。お二人の受賞に心からお祝い申し上げるとともに、改めて基礎研究の大切さと、それをサポートする環境整備の重要さを思いました。